Intervention lors du débat sur l’indemnisation des victimes des essais nucléaires.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,

Jean-Claude Lenoir vient de résumer notre constat de la difficile application de la loi de 2010, dont le bilan est extrêmement faible : 12 dossiers ouvrant droit à indemnisation, pour 861 examinés. Tout ça pour ça !

Pourtant, tout avait bien commencé : de bonnes intentions, une large publicité donnée au dispositif, avec la distribution de dépliants pour inciter d’hypothétiques victimes à se manifester, la mise en place d’un centre médical en Polynésie, un traitement médiatique tout à fait important, qui a permis de mettre ce dossier en lumière comme il le méritait.

Dès lors, que convenait-il de faire ?

Nous n’avons pas choisi d’abroger la loi de 2010, car une telle démarche nous semblait extrêmement périlleuse. Nous avons pris le parti, assez difficile, de faire des propositions.

Fait inédit, depuis que nous avons déposé notre rapport, les choses ont évolué dans le bon sens. Nous voudrions souligner ces avancées, mais aussi mettre en exergue les obstacles qui restent à surmonter.

Tout d’abord, il convient à notre sens de ne pas figer de façon définitive les critères, qui doivent être susceptibles d’évoluer en fonction des progrès de la connaissance, de la recherche historique ou de l’obtention de nouvelles informations. Nous pensons avoir été entendus sur ce point par le ministre.

Par exemple, les zones ont pu être étendues, ainsi que la liste des maladies pouvant donner lieu à indemnisation, même si cela fait encore l’objet de discussions avec les associations de victimes.

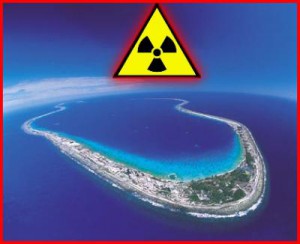

Enfin, le fait que l’ensemble du territoire de la Polynésie française ait été reconnu comme zone à risque constitue également, selon nous, un progrès de fond.

Il reste des défis à relever concernant le CIVEN, notamment en matière de fonctionnement. Nous avons relevé un certain nombre de problèmes logistiques et de communication entre les deux sites. Compte tenu de toutes les prouesses dont est capable le ministère de la défense, il nous semble possible d’améliorer la situation sur ce dernier plan !

Nous avons aussi souligné – et nous avons été entendus – que la composition du CIVEN devrait peut-être être élargie, notamment en intégrant en son sein des épidémiologistes.

Nous avons déposé des amendements sur le projet de loi de programmation militaire, dont certains ont été adoptés.

Ainsi, la transformation du CIVEN en autorité administrative indépendante a été entérinée, ce qui implique un rôle accru des services du Premier ministre et, peut-être, une plus grande distance constructive à l’égard du ministère de la défense.

Par ailleurs, les compétences et les modes de désignation des membres du CIVEN ont été modifiés et précisés. Je salue le fait que l’intégration d’un épidémiologiste en son sein ait été définitivement entérinée, même si nous avions également demandé que certains des spécialistes désignés pour siéger au CIVEN puissent être choisis sur une liste agréée par les associations de victimes : nous pensons que cela serait de nature à renforcer la confiance entre ces dernières et le CIVEN.

Il nous semble important de souligner que le principe du contradictoire a été utilement renforcé, en permettant au requérant de mieux défendre sa demande, en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant, et en demandant au CIVEN de motiver sa décision.

Enfin, nous saluons le fait que, depuis la remise de notre rapport, le CIVEN se soit vu confier un rôle de veille, au travers de la production d’un rapport annuel d’activité qui l’amènera peut-être à s’interroger davantage sur ses méthodes qu’il ne le fait actuellement.

Parmi les défis à relever figure celui de la conservation de l’architecture financière.

Nous pensons bien que ce n’est pas par hasard que, à l’époque de l’élaboration de la loi, des personnes extrêmement compétentes travaillant dans un ministère familier du raisonnement capacitaire ont fixé à 10 millions d’euros le montant de la ligne budgétaire consacrée à l’indemnisation et que ce chiffre correspondait à une estimation raisonnable, compte tenu du nombre et de l’âge des victimes. Nous estimons donc absolument indispensable de maintenir cette ligne budgétaire de 10 millions d’euros. Nous avons noté avec satisfaction que cela était le cas pour 2014, mais nous aimerions que des garanties soient données pour la suite, de telle sorte que l’amélioration du dispositif s’accompagne des financements nécessaires : à défaut, nous perdrons toute crédibilité et les victimes auront toutes les raisons d’être mécontentes.

Un autre défi consiste à encourager le dépôt des dossiers. L’une des deux grandes associations de victimes nous a assuré avoir un millier de dossiers sous le coude. Nous aimerions qu’un dialogue constructif s’engage entre cette association et le ministère.

Par ailleurs, nous souhaiterions que soit menée, notamment sur le territoire métropolitain, une nouvelle campagne d’information par l’intermédiaire des médecins de ville et des oncologues, qui pourraient vérifier utilement, lors des entretiens avec les patients, si ceux-ci n’ont pas séjourné en Algérie ou en Polynésie aux époques considérées.

Il existe en outre un volet de nature diplomatique, que nous n’avons pu appréhender dans le rapport, concernant nos relations avec l’Algérie. A-t-on vraiment déployé tous les efforts d’information nécessaires en direction des populations concernées de ce pays ? Nous n’avons pas de certitudes à ce sujet.

Il a été indiqué que quelque 500 000 personnes au total sont susceptibles d’avoir été exposées, dont 150 000 du fait de leur travail sur zone. Ces estimations sont sujettes à caution. Quoi qu’il en soit, il serait important que l’on puisse, par exemple via le signalement de la pension pour les personnels militaires, communiquer à toutes les personnes potentiellement intéressées un document d’information sur le dispositif de la loi de 2010.

Les associations de victimes nous ont souvent demandé une reconnaissance de la participation de leurs membres aux essais nucléaires, à titre civil ou militaire. Nous aurions aimé qu’un geste puisse être fait à cet égard, d’autant qu’il ne s’agirait pas d’une mesure onéreuse.

Le nœud du « risque négligeable » est le dernier point que nous avons abordé dans notre rapport, sans pouvoir aller plus loin car nous n’aurions alors peut-être pas pu maintenir le consensus au sein de la commission. Un logiciel, qui n’avait pas été conçu à cette fin, permet de calculer si le risque auquel a été exposée une personne était ou non significatif. Nous nous sommes demandé si le point de blocage fondamental de l’application de la loi Morin ne résidait pas dans le recours à ce logiciel et à un calcul de probabilité, qui referme toutes les ouvertures permises par le dispositif.

Aujourd’hui, monsieur le ministre, les choses ont évolué et nous constatons un double mouvement : d’une part, tout le monde s’accorde à reconnaître, ce qui nous semble tout à fait positif, que ces essais nucléaires n’ont pas été propres et ont entraîné des accidents, donc des victimes ; d’autre part, le périmètre des zones géographiques concernées et la liste des maladies ont été étendus, ce qui est également positif.

Cela étant, un débat scientifique demeure à propos de quelques maladies qui pourraient encore être reconnues comme résultant d’une exposition aux essais nucléaires ; nous n’avons pas voulu nous prononcer sur ce point dans notre rapport.

Une loi aura beau être inspirée par les meilleures intentions du monde, elle restera inopérante dès lors qu’elle ferme d’une main ce qu’elle ouvre d’une autre : telle est la leçon que l’on peut tirer de ce rapport, dont la présentation a donné lieu à une conférence de presse très animée.

Jusqu’à présent, le dispositif de la loi de 2010 n’a pas fonctionné.

Monsieur le ministre, nous aimerions que, ce soir, à quelques mois de diverses échéances électorales, vous puissiez montrer clairement à des personnes victimes du devoir qu’elles sont entendues et que leurs problèmes sont pris en compte. (Applaudissements.)