Nous sommes rassemblé-e-s aujourd’hui autour du monument à la Résistance à Foix pour le 30e anniversaire du pire accident nucléaire – à ce jour – de l’histoire.

Chacun-e a en mémoire ce qui est arrivé le 26 avril 1986 à 1 h 23. Le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl, située dans le nord de l’Ukraine, à une centaine de kilomètres de Kiev explosait au cours d’un test de sûreté qui avait pour but de prouver que la centrale pouvait être relancée d’elle-même à la suite d’une perte totale du réseau électrique.

Entre le début du test et l’explosion, il s’est passé exactement … 40 secondes. Selon les témoignages en 3 à 5 secondes la puissance du réacteur est multipliée par 100 pour projeter en l’air les 1.200 tonnes de la dalle de béton recouvrant le réacteur qui retombent de biais sur le cœur du réacteur fracturé par le choc.

Nous sommes encore au temps de l’URSS et Moscou ne prit pas immédiatement la mesure de la catastrophe.

Ainsi ce n’est que le lendemain 27 avril, dans l’après-midi, que les 48.000 habitants de la ville de Pripyat, située à seulement trois kilomètres, furent évacués.

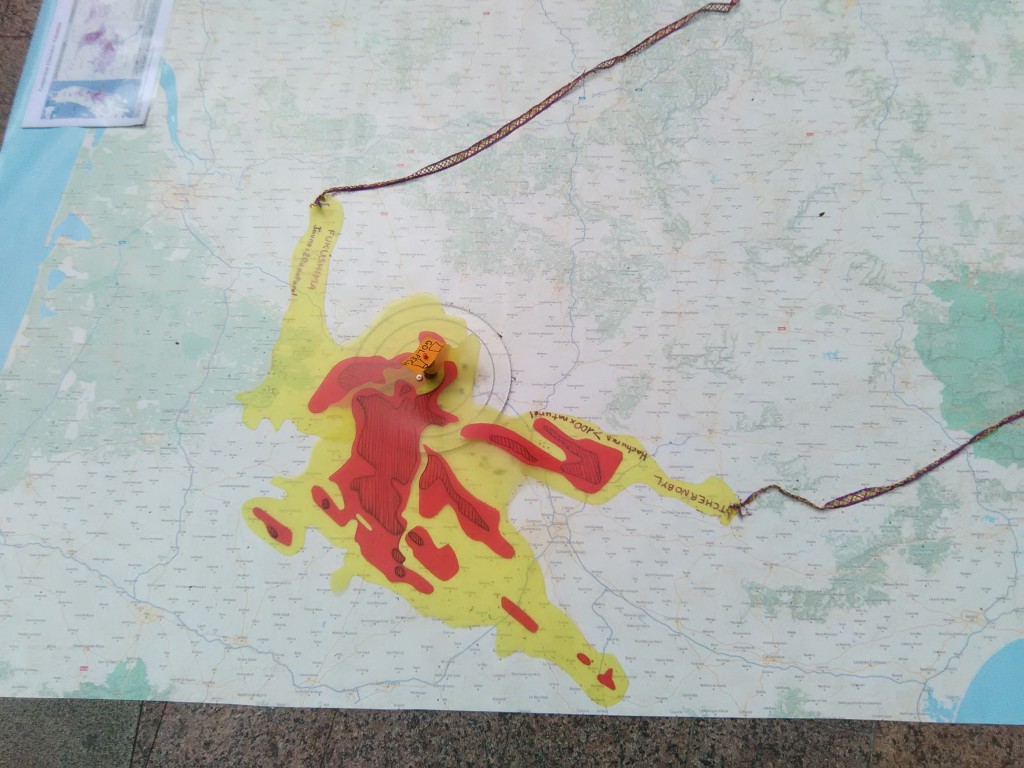

Pendant dix jours, le combustible nucléaire brûla, rejetant dans l’atmosphère des éléments radioactifs qui contaminèrent, selon certaines estimations, jusqu’aux trois quarts de l’Europe, mais surtout l’Ukraine, la Biélorussie et la Russie.

La catastrophe a propagé dans l’atmosphère l’équivalent radioactif de 400 fois la bombe d’Hiroshima.

La première alerte publique a été donnée le 28 avril par … la Suède, qui avait détecté une hausse de la radioactivité. Pour sa part Mikhaïl Gorbatchev, chef de l’Etat soviétique, n’est intervenu publiquement que le 14 mai.

Zone d’exclusion de 30 km

Au total, 116.000 personnes ont dû être évacuées en 1986 de la zone de 30 kilomètres autour de la centrale, encore zone d’exclusion aujourd’hui.

Dans les années suivantes, 230.000 autres ont connu le même sort.

Aujourd’hui, 5 millions d’Ukrainiens, Biélorusses et Russes vivent toujours dans des territoires irradiés à divers degrés.

Bilan humain incertain

Entre 1986 et 1990, quelque 600.000 «liquidateurs» – essentiellement des militaires, des policiers, des pompiers et des employés de la centrale – ont été dépêchés sur les lieux de l’accident avec une faible, voire aucune protection pour éteindre l’incendie, construire une chape de béton isolant le réacteur accidenté et nettoyer les territoires autour.

Aujourd’hui, le bilan humain de la catastrophe fait toujours débat.

Le comité scientifique de l’ONU (UNSCEAR) ne reconnaît officiellement qu’une trentaine de morts chez les opérateurs et pompiers tués par des radiations aiguës juste après l’explosion.

Un rapport controversé de l’OMS, publié en 2005, a évoqué «jusqu’à 4.000» décès avérés ou à venir dans les trois pays les plus touchés.

Un an plus tard, l’ONG Greenpeace évaluait à 100.000 le nombre de décès provoqués par la catastrophe.

Pour sa part, Greenpeace estime que 200.000 personnes contracteront un cancer résultant de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl.

Selon Viatcheslav Grichine, membre de l’Union Tchernobyl, principale organisation des liquidateurs, sur 600.000 liquidateurs, « 25.000 sont morts et 70.000 restés handicapés en Russie, en Ukraine les chiffres sont proches et en Biélorussie 10.000 sont morts et 25.000 handicapés ».

Cependant et selon certains spécialistes, le travail de ces « liquidateurs » a permis d’éviter l’explosion de la centrale et de ces quatre réacteurs et à l’Europe une contamination radioactive dont les conséquences aurait été le scénario tant redouté de l’hiver nucléaire.

La centrale de Tchernobyl a continué de produire de l’électricité jusqu’en décembre 2000, quand son dernier réacteur opérationnel a été arrêté sous la pression des Occidentaux.

Le nouveau sarcophage

Le «sarcophage» de béton bâti dans des conditions dantesques en six mois au-dessus du réacteur accidenté menaçant de s’écrouler et d’exposer à l’air libre 200 tonnes de magma hautement radioactif, la communauté internationale s’est engagée à financer la construction d’une nouvelle chape plus sûre. A cette fin, un fonds géré par la BERD a été créé.

Après des années de tergiversations, les premiers travaux ont été lancés en 2010 pour mettre en place une gigantesque arche en acier lourde de 25 tonnes et dont la hauteur de 110 mètres lui permettrait de recouvrir la cathédrale Notre-Dame-de-Paris.

Cette nouvelle structure étanche, d’un coût estimé de 2,1 milliards d’euros, est déjà assemblée et doit être glissée au-dessus de la vieille chape afin de devenir opérationnelle fin 2017.

Avec une durée de vie de «100 ans au minimum», le nouveau sarcophage devrait donner du temps aux scientifiques afin de trouver des méthodes pour démanteler et enfouir les restes du réacteur accidenté et décontaminer le site censé redevenir une «pelouse verte» un jour.

Si les fonds pour construire la chape ont finalement été trouvés, la question du financement de son exploitation et de son entretien reste sans réponse.

Sur 30 ans, plusieurs rapports cités par l’IAEA estiment le coût de la catastrophe de Tchernobyl à plusieurs centaines de milliards de dollars. Pour sa part, le directeur de Greenpeace France, Pascal Husting, chiffre le coût total de Tchernobyl à 1.000 milliards de $.

La position d’EELV

Si au fil des décennies la catastrophe nucléaire de Tchernobyl semblait en grande partie oubliée par le monde, celle de la centrale japonaise de Fukushima provoquée en mars 2011 par un séisme suivi d’un tsunami, a ravivé, à juste titre les cauchemars.

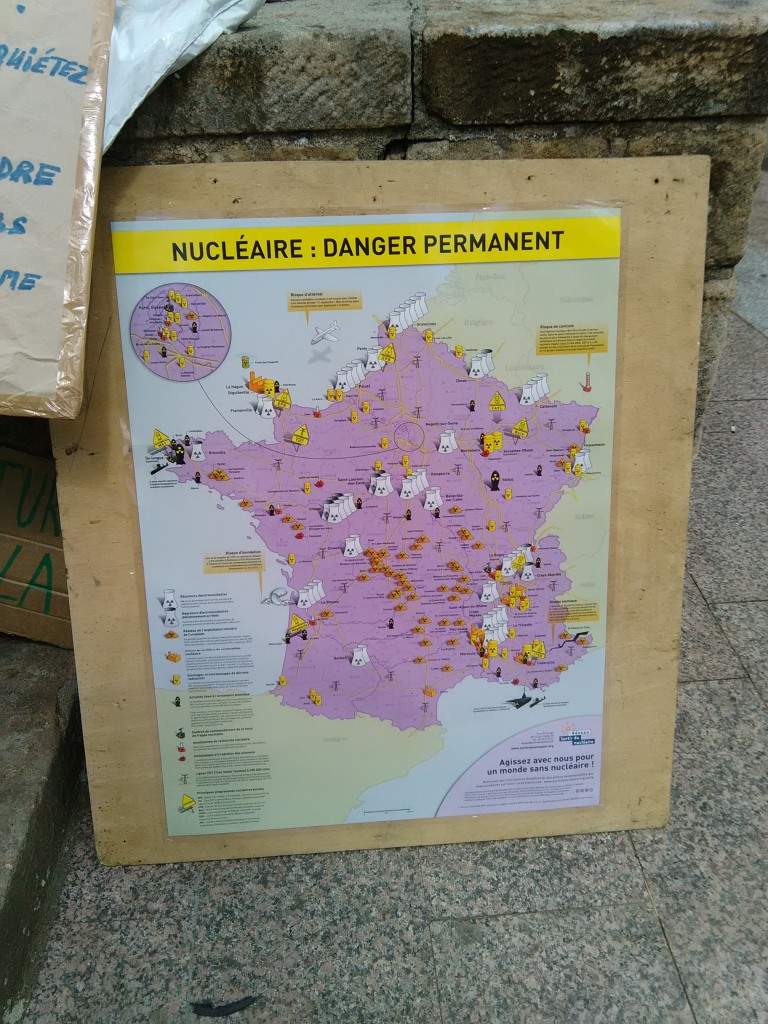

Elle a permis de relancer au niveau international, le débat sur le nucléaire et la sécurité de ce type d’énergie. C’est à ce débat, encore occulté en France, que Europe Ecologie-Les Verts et les écologistes appellent depuis des décennies.

Aux dires de ses partisans, l’industrie nucléaire est une des plus sûres au monde. On nous dit que la plupart des accidents sont mineurs et sous contrôle. Ce n’est pas de ceux-là dont il est question quand on aborde la sûreté en matière nucléaire. C’est de l’accident majeur comme Tchernobyl, comme Fukushima.

Une véritable politique assumée de transition énergétique viable, vivable et durable ne peut aboutir qu’à la sortie définitive du nucléaire.

C’est pourquoi, plus que jamais, EELV appelle à la mise en œuvre rapide, programmée et financée du volet nucléaire du Programme Pluriannuel de l’Energie (PPE) que le gouvernement avait promis pour 2015, et a repoussé à juillet 2016.

Voir le communiqué de presse du 25 avril 2016 de la Commission de Recherche et d’Information

Indépendantes sur la Radioactivité (CRIIRAD) France / impact de TCHERNOBYL 30 ans après : Une contamination durable, un impact sanitaire non négligeable (pdf de 11 pages)